不知從哪時開始,家長選校指標,總附帶一句「學校關唔關愛?」

究竟關愛校園的準則怎定義?從來沒有 KPI ── 惟校方怎樣營造課後師生共處的機會,而教師不視為教擔,真正享受與學生的關係,才可發揮生命影響生命的育人力量。

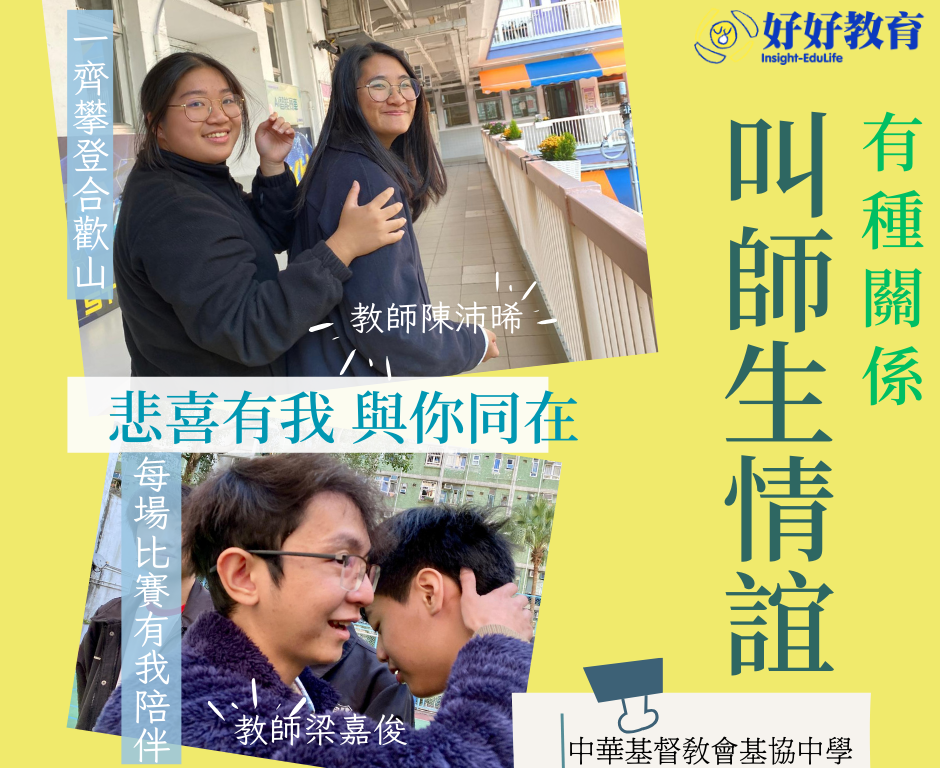

位於黃大仙六十載的中華基督教會基協中學(下稱基協),課後舉辦不同活動,釋放更多空間營造師生關係融洽的文化;教師的角色,是陪伴學生經歷,彼此同行才做到另一種教學相長。

撰文、攝影:羅惠儀

部分照片由受訪學校提供

▌學生攀山有夢 老師陪伴有義

兩年前,基協發展「協夢社」計劃,由學生自選感興趣的活動,校方提供資源,如聘請專業導師到校任教,兩年來籌辦了化妝、流行舞、咖啡拉花課程等,而山藝班是其中一項,學生可考取一級及二級山藝證書,去年更衝出香港,挑戰台灣合歡山。

負責教師陳沛晞指,有見學生少有大自然體驗,遂於兩年前開辦山藝課程,「開始時,不是想給予學生挑戰,純粹想他們多接獲大自然。然後考證書,十八歲後可以考三級。將來更有機會做山藝教練、助教,令自己更有目標。」

誠然,未必所有學生畢業後也可以升讀大學,而從興趣方面入手,為學生發展另一種職場技能,乃生涯規劃。「唔會突然『叮』一聲,佢哋會想學山藝……整個過程,我哋一齊行咗十幾次山,露營,不斷跟學生傾偈,問意向,幫他們發掘自己的興趣、夢想。」

為攀登合歡山而操體能、放學跑樓梯,單是獅子山也走過五遍,整個過程,老師一直陪伴,從不缺席,令學生肯嘗試新事物。「合歡山睇日出,要很早起身,有同學不斷抱怨,問點解要去睇日出;但當他見到日出壯麗,終於覺值得;亦有同學開始時態度差,覺得點解要捉佢哋行山,唔知為咩要行山,到瘋狂行獅子山,周末去露營,真係識自己煮到一餐飯時,佢哋都會覺得自己成長咗!」

老師授業 助學生尋夢

訪問時,每談起學生的點滴,言笑晏晏,年資尚淺的陳沛晞,做老師那團火熾熱。「我哋學生家庭支援不多,如果學校老師唔理佢哋,唔同佢哋friend嘅話,未必會咁想返學。基協的學生,就算成績唔算好好,但就算玩,都會好開心!」

她憶述,讀書時與老師關係不過爾爾;她當老師的夢想,是可與學生亦師亦友,「這代的學生更需要與老師建立關係。當然,一定要先建立『老師』的關係,然後才成為朋友,否則,開始已經很 friend,一定唔work。」

協助學生尋夢,她自覺是老師的首要工作。「對我來說,幫學生找到夢想很重要,人生只是讀書、工作,不會很開心,我很希望學生可以找到喜歡做的事。」

山藝成就「蛻變男」

「我唔想衰畀佢哋睇!」被陳沛晞形容為「蛻變男」的何希堯,直言未接觸山藝前,個性自負。「以前唔係好知自己做緊咩,當行完山,覺得有目標,知道自己缺點,肯慢慢去改;以前心智唔成熟、很幼稚;現在不會,在課堂做返學生應該做嘅事。」何續指,露營、行山時,教練總與大家分享自己的人生經驗,自覺非常「入心」,終於肯嘗試改變。同學蔡皓芯認同:「以前真係唔會理佢,覺得佢好奇怪,依家佢喺課堂好好多!」

山藝,亦是團隊訓練,亦令不同個性學生有機會相處、經歷起跌,亦因此贏得寶貴的友誼。

老師的心靈雞湯 | 悲喜有我 與你同在

基協近年陸續開辦不少新興的體育運動,像軟式曲棍球、巧固球、芬蘭木柱、地壺球等;有別於傳統運動,新興門檻要求相對低,亦易於讓更多學生投入其中。而軟式曲棍球(下稱軟曲)成立短短三年,至今已有三名學生晉身香港代表隊。

任教數學科的教師梁嘉俊不詣運動,卻擔任軟式曲棍球領隊,陪着學生走過不少公開比賽。「當初安排學生參加比賽,只係想他們認真一點去玩,最早期參加的同學都係有興趣,慢慢有空就來,沒空就不來。於是我便幫他們報名參加比賽。當時他們連基本功都沒有。」

他希望透過運動,連繫學生與學校之間的關係,增加歸屬感;然而,最難能可貴的,是師生間培養出真摰的情誼。

教師梁嘉俊不詣運動,擔任軟式曲棍球領隊,純粹陪伴學生比賽,給予精神支持。

既老套又感動

「我就係要教到佢,成為一個更好嘅老師!教到佢升職加人工」「多謝晒!」看似「尊卑」不分的師生對話,旋即同學仔已不住形容老師怎樣好:「這三年來,每次比賽,佢就不斷灌我哋心靈雞湯 ── 輸咗唔緊要,攞經驗就得喇!」

學生馮康源指,梁Sir 做過令自己感動,但又很「老套」的事,是每當比賽落敗,對方便請飲珍珠奶茶。「不過,贏咗都有!」現時軟曲隊約有二十名學生,全都是梁嘉俊親自邀請入隊,冀學生藉着運動改善學習動機。

記者隨便問句,有否試過輸波在老師面前流眼淚,學生肯定的說沒有;

那麼,梁Sir 有沒有喊過?五位受訪學生竟齊聲說:「有!」

有學生憶述中三準備升班時,忘記哪次活動,梁Sir突然說句:「教你哋真係好開心!」便喜極而泣。「佢真係好易喊!」又有同學指,阿Sir無所不知,包括大家的愛情問題。「佢真係唔知邊度收風!」說到底,是梁Sir 對學生每件事都「上心」,而學生亦肯跟他談心事。

學生唐鑫亮說,當學習或遇上困惑都會主動找梁嘉俊。「有個人同自己傾吓會好好多。」馮康源則分享道,中二那年長期缺乏上學動力,不時欠交功課。最後,梁Sir 以不許他參與軟曲練習作脅。「當時返學只返一半(時間)……佢箝制到我!至少今日我可以畢業!」梁Sir為免他再曠課,着對方每早回校都要拍幅相傳給自己,養成習慣。「佢就算唔返學,都要早起影幅相『打卡』畀我!」

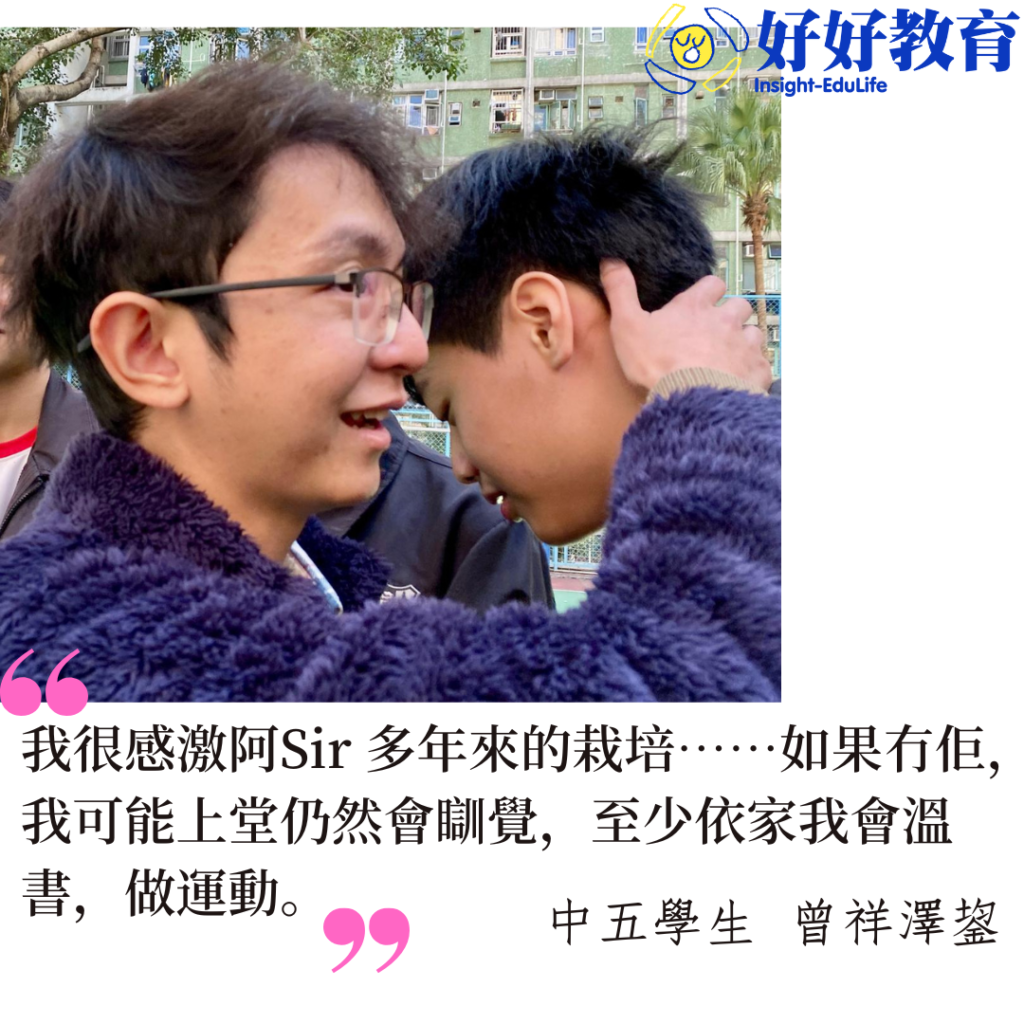

訪問尾聲,問同學有沒有一些說話,想在訪問特別對梁Sir說,表現最沈默的曾祥澤鋆如是說:「我很感激阿Sir 多年來的栽培……如果冇佢,我可能上堂仍然會瞓覺,至少依家我會溫書,做運動。」說罷,同學淚盈於睫,與眼淺的梁Sir 相視而哭。

從來,記者採訪最想有的畫面,必然是觸碰到受訪者某些地方而落淚。

旁觀着受訪師生,那種感激有彼此扶持而落淚,絕對要慶幸,今日學界仍有一種關係,叫師生情誼;有種教育,叫生命影響生命。